Bilan de l'expérience

L'exposition fut finalement présentée au MEN du 3 juin 1995 au 7 janvier 1996, au Musée dauphinois de Grenoble du 15 février au 20 septembre 1996, au Musée national des Arts et Traditions populaires de Paris (étape supplémentaire imprévue qui s'est ajoutée à l'itinérance) du 21 novembre 1996 au 7 avril 1997 et au Musée de la Civilisation de Québec du 17 juin 1997 au 22 mars 1998.

A l'occasion de la présentation parisienne, Emmanuel de Roux écrivait ceci dans Le Monde du 3 janvier 1997: «On a déjà pu voir à Grenoble l'exposition sur le thème de "La différence". Ses trois volets originels sont nés d'une ambition commune à trois hommes: Jacques Hainard du Musée d'ethnographie de Neuchâtel (Suisse), Michel Côté du Musée de la Civilisation de Québec et Jean Guibal du Musée dauphinois de Grenoble. Les trois commissaires ont matérialisé les trois facettes d'un même manifeste destiné à définir le rôle d'un musée de société en cette fin de XXe siècle. Le Suisse, plus cérébral, s'appuie sur un concept dépouillé, une abstraction revendiquée. Le Québécois, nord-américain pragmatique, privilégie les sens et l'émotion. Le Français, à la tête d'un établissement régional, joue subtilement de la culture des terroirs. Pour ces professionnels, un musée de société ne peut plus se contenter de présenter des collections reflétant les us et coutumes de nos arrière-grands-parents ou celles des ultimes chasseurs-cueilleurs de la planète. Aujourd'hui, la base d'un musée est l'exposition.»

La différence a par ailleurs été mentionnée en ces termes dans un article de l'Encyclopædia Universalis (Universalia 1997, Muséologie, p. 358-359), sous le titre «"La Différence": une exposition pari»: «Trois établissements s'affirmant musées de société viennent de coproduire une exposition appelée à faire date. Le Musée dauphinois, le musée d'Ethnographie de Neuchâtel et celui de la Civilisation de Québec ont confronté leurs regards sur le thème de la différence en se donnant une règle du jeu: budget limité, place mesurée (200 m2), indépendance des commissaires, dont chacun a travaillé "en aveugle".

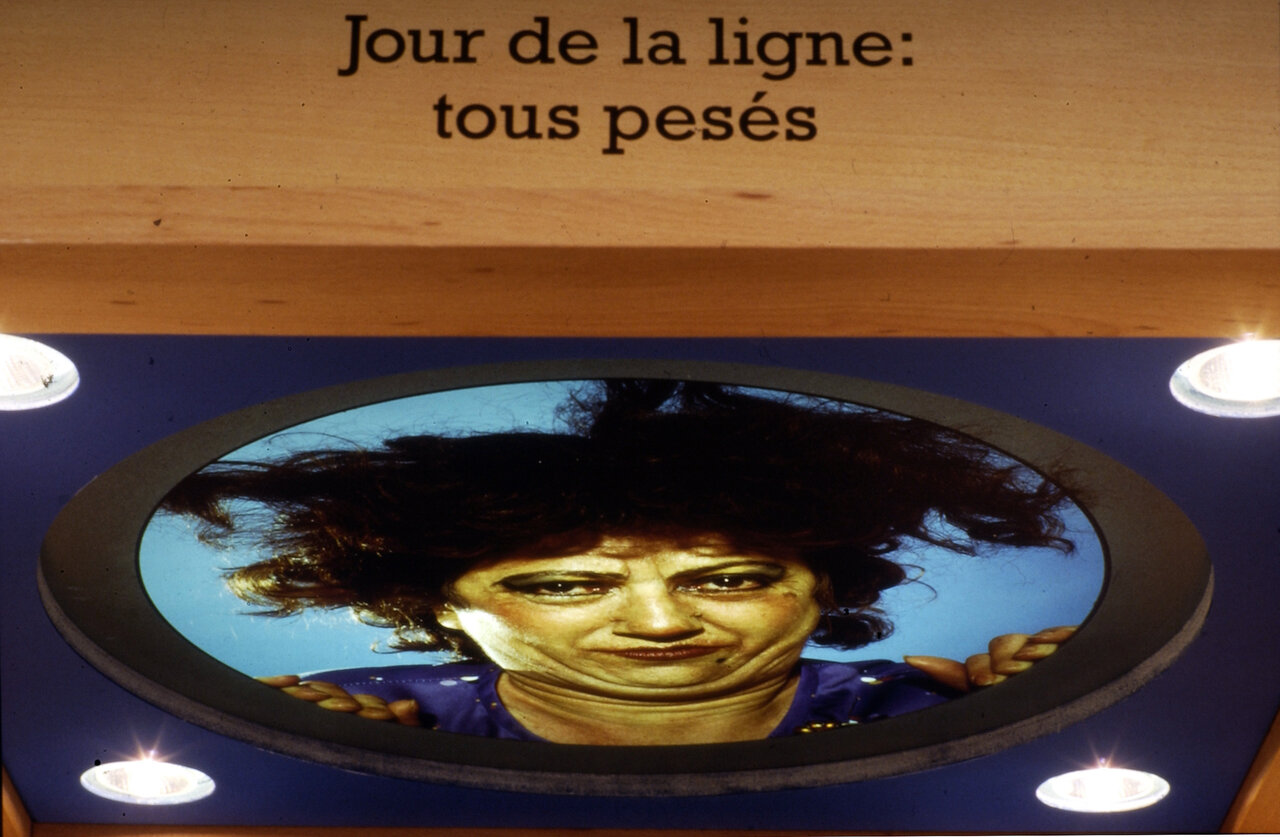

Jacques Hainard (Neuchâtel) présente la différence comme ce qui permet de hiérarchiser, souligner, sanctionner un écart par rapport à une norme. Tel fut, dit-il, le travail du Dieu de la Bible. Il analyse donc, à travers sept jours d'une moderne Genèse, la production sociale de l'inégalité et le glissement vers une société virtuelle, notre monde du "couper-coller". Chacune des sept vitrines fonctionne comme un rébus. Le propos est pessimiste.

Michel Côté (Québec) donne à voir la démarcation au quotidien. Par des espaces construits chacun autour d'une porte (d'école, de confessionnal, de banque, de boîte de nuit...), il évoque les passages par lesquels on entre dans la différence et les choix qu'entraîne son acceptation, ou son refus. Ce regard ouvre sur l'imaginaire, l'émotion, l'humour aussi.

En assimilant le problème de la différence à la question "Qu'est-ce que l'autre ?", Jean Guibal (Musée dauphinois) décline le thème à travers la diversité du "nôtre" (la France en cultures), la différence des autres (les cultures du monde) jusqu'aux "autres parmi nous" (les nouvelles différences). Même si l'humanité s'installe dans la monoculture, de nouveaux codes s'élaborent pour notifier appartenances et différences.

Par son ouverture internationale et sa manière de confronter les points de vue, ce pari muséographique témoigne de ce que veut être une exposition dans le cadre d'un musée de société: non plus la présentation statique et accumulative de collections, mais la construction d'un discours fait d'objets, textes et images au service d'un propos ou d'une histoire. L'objectif est cette histoire, non l'objet. Les musées de société s'efforcent d'être des lieux où l'on vient tenter de répondre à des interrogations contemporaines fortes.»